Gerade ist im Artnet Magazin mein Interview mit dem japanischen Fotografieexperten Kotaro Iizawa erschienen. In dem Gespräch, das wir vor zwei Wochen anlässlich seines Vortrages „Eine Perspektive auf die zeitgenössische japanische Photographie“ in Köln geführt haben, geht es viel um die Unterschiede zwischen westlichen und japanischen Fotografen, deutsche Einflüsse und natürlich die Besonderheit des Fotobuches in der japanischen Fotografie.

Das gesamte Interview gibt es hier.

Nachtrag: Weil das Artnet-Magazin leider nicht mehr existiert, gibt es meinen Artikel nun hier. Viel Vergnügen.

Japanische Fotobücher sind wie Romane

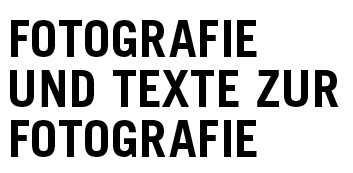

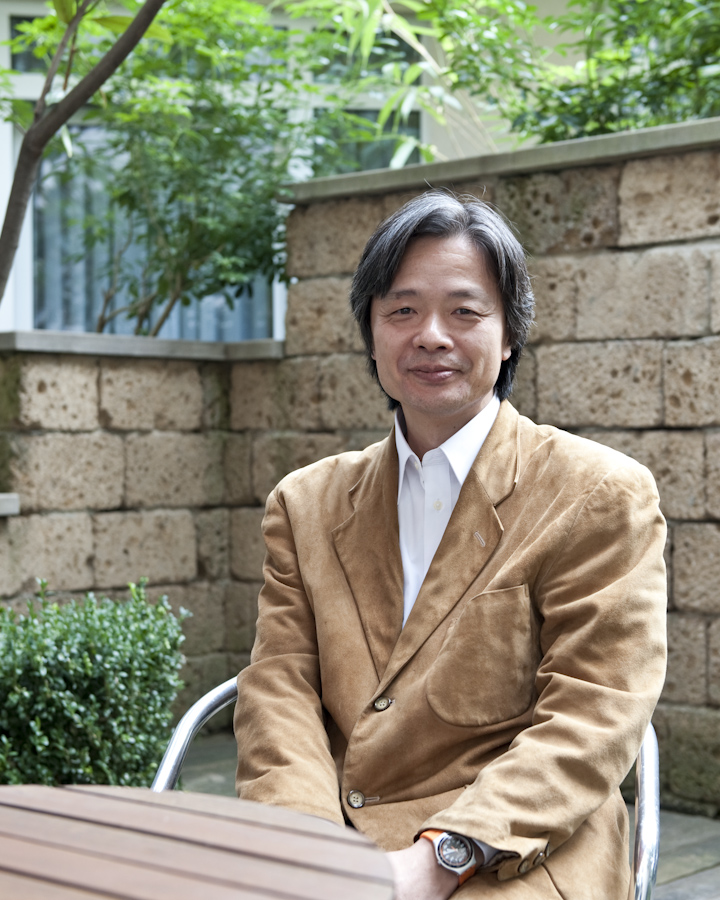

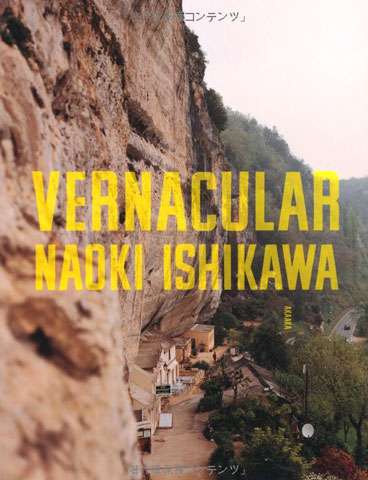

Kotaro Iizawa gehört zu den renommiertesten japanischen Kunstkritikern und Fotografiehistorikern. Geboren 1954, studierte er Fotografie an der Nihon-Universität und promovierte 1984 an der Universität Tsukuba. Zahlreiche wichtige Buchpublikationen zur japanischen Fotografie wurden von ihm verfasst und herausgegeben – unter anderem prägte er den Begriff „onnanoko shashinka“, der grob übersetzt als „Girly Photography“ eine populäre Fotografierichtung seit den 1990er Jahren in Japan beschrieb, in der Fotografinnen ihren Alltag mit sehr subjektiven Bildern festhielten. Im Rahmen der Ausstellung „Crown on the Earth“ mit Arbeiten von Ken Kitano, Kazutoshi Yoshimura, Naoki Ishikawa, Takayuki Maekawa, Toshihiro Yashiro, Yasuhiro Ogawa und Shintaro Sato im Japanisch-Deutschen-Zentrum Berlin besuchte Iizawa Deutschland und hielt einen Vortrag mit dem Titel „Eine Perspektive auf die zeitgenössische japanische Photographie“. Artnet sprach mit ihm in Köln.

Herr Iizawa, in Berlin findet die Ausstellung „Crown on the earth“ der Japanischen Gesellschaft für Photographie statt. Die meisten der Fotografen sind in Deutschland völlig unbekannt. Was ist das besondere an ihren Arbeiten?

Es sind die Preisträger des Newcomer’s Award von 2007 bis 2009. Diesen Preis vergibt der Dachverband der Fotografen, die Japanische Gesellschaft für Photographie, bereits seit 1957. Jeder Wettbewerb ist anders, weil die Jury immer anders zusammengesetzt ist. Das Thema ist dabei offen.

Die meisten Fotografen sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. An ihnen kann man den aktuellen Ausdrucksstandard in der japanischen Fotografie ablesen.

Wie genau sieht dieser Ausdruck aus?

Er ist sehr breit. Es gibt journalistische Arbeiten wie in den 1960er und 70er Jahren, aber auch neue Tendenzen.

Können Sie etwas zu diesen neuen Tendenzen sagen?

Ende der 80er Jahre wurde in Japan die Fotografie als Kunst anerkannt und wird seit dem auch in Museen gezeigt. Mitte der 1990er Jahre wurde in Tokyo auch ein eigenes Fotomuseum eröffnet. Bis dahin waren Printmedien der einzige Spielplatz für Fotografien in Japan. Aktuelle, junge Fotografen wie beispielsweise Ken Kitano und Toshihiro Yashiro hängen ihre Werke nun aber eher in Museen oder Galerien.

Da Sie es gerade ansprechen: Der Stellenwert des Fotobuches ist in Japan ein ganz anderer als hier. Bei Rinko Kawauchi, die bereits zwölf Bücher veröffentlicht hat, habe ich häufig das Gefühl, dass ihre Arbeiten in Büchern besser funktionieren als der Abzug an der Wand. Für deutsche Fotografen ist ein Buch hingegen immer etwas ganz besonderes – man macht erst einige Ausstellungen und dann ein Buch. Bei japanischen Fotografen ist es umgekehrt.

Das Ausstellen in Galerien hat an der großen Bedeutung des Fotobuches nichts geändert. Japaner veröffentlichen Fotobänder mit Leidenschaft – das ist immer noch besonders wichtig. Die Fotografen, die in den 70er und 80er Jahren ihre Karriere gestartet haben, sind immer noch eher auf Fotobücher fixiert und nicht unbedingt auf Ausstellungen. Daido Moriyama und Nobuyoshi Araki haben zum Beispiel trotz ihrer Bekanntheit auch in Deutschland noch immer den Fokus auf den Büchern.

Für mich ist japanische Fotografie sehr viel persönlicher und poetischer, emotionaler und subjektiver als westliche Fotografie.

Eine Besonderheit der japanischen Fotografie ist die Ähnlichkeit zum Haiku, der kurzen Gedichtform. Sie handeln meist von alltäglichen, kleinen Dingen. Das kann man besonders stark bei Rinko Kawauchi sehen.

Deutsche Fotografen machen das selten. Und wenn sie es machen, sind sie meist nicht sonderlich berühmt.

Da stimme ich Ihnen zu. (lacht) Leider sind nicht viele Fotografen mit diesem Haiku-Sinn ausgestattet. In der aktuellen Ausstellungen „Crown on the Earth“ finden sie übrigens auch nicht so viele Haiku-Fotografen, aber 2010 und 2011 wurden Aya Fujioka und Toshiya Murakoshi, also Fotografen mit diesem speziellen Gespür, ausgewählt.

Also ist sie nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der japanischen Fotografie?

Ja, absolut. Ab den 1960er und 70er Jahren haben Leute wie Nobuyoshi Araki und Masahisa Fukase die Ich-Fotografie hervorgebracht. Sie behandelt das eigene Ich und die eigene Umgebung. Es ist ausführlich wie eine Tagebuch-Fotografie. Dort kann man die Haiku-Tendenz ebenfalls sehen.

Es gab auch eine Tendenz der Ich-Fotografie bei jungen Fotografinnen wie Hiromix und Ninagawa, die sogenannte „Girly Photography“.

Das ist eine sehr große Strömung, ja.

Gibt es sie noch?

In den 90er Jahren waren Fotografinnen sehr selten und sie waren etwas Besonderes, aber mittlerweile ist es eher normal geworden, so dass diese „Girly-Fotografie“ nicht mehr so aktuell ist. Weibliche Fotografinnen gehören heute einfach dazu.

Gibt es einen westlichen Einfluss auf die japanische Fotografie?

Der deutsche Einfluss war vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg sehr stark.

August Sander also?

Ja, August Sander, die Neue Sachlichkeit und der Bauhaus. Die internationale Ausstellung „Film und Foto“ von 1929 in Stuttgart kam 1931 auch nach Japan. Sie hatte einen sehr starken Einfluss. Nach dem Weltkrieg kam es nicht mehr zu einem großen Austausch zwischen Deutschland und Japan.

Spielt die Düsseldorfer Fotoschule von Bernd Becher keine Rolle?

Doch, aber keine besonders große. Am deutlichsten kann man es vielleicht bei Naoya Hatakeyama sehen.

Welche westlichen Fotografen interessieren Sie persönlich?

Von den deutschen finde ich Wolfgang Tillmans sehr interessant. Seine stilistische Vielfalt hat viele Gemeinsamkeiten mit der japanischer Fotografie. Von August Sander fand ich die Landschaftsfotografien auch sehr interessant – sonst verbindet man mit ihm ja eher die Porträts.

Und Nicht-Deutsche?

Diane Arbus. 1973 habe ich ihre Ausstellung in Tokyo gesehen und war fasziniert.

Woher kommt es, dass in Japan so viele Fotobücher gekauft werden.

Japaner mögen es, Fotobücher zu publizieren und zu kaufen. Es gibt eine sehr lange Tradition, die noch aus der Edo-Zeit, also vor 1800, stammt. Damals gab es die Ukiyo-e, die farbigen Druckgrafiken, die sehr populär waren und die in gewisser Weise mit Fotografie zu vergleichen waren. Fotobücher sind dennoch eine sehr besondere Art der Publikation, weil sie häufig sehr viele Geschichten miteinander verflechten und entsprechend komplex sind. Ein einzelnes Foto kann verschiedene Bedeutungen haben. Diese stilistische Art wurde vor allem in den 70er Jahren entwickelt.

In Deutschland hat das Fotobuch hingegen kaum eine Relevanz.

In Deutschland wird das Fotobuch wie ein Katalog angesehen. In Japan ist es ein Roman.

Fotografieren japanische Bürger dann eigentlich auch anders als westliche Bürger?

(überlegt) Es gibt bei den Fotos selbst vielleicht gar nicht so große Unterschiede, aber Japaner lieben es einfach, eine Kamera in der Hand zu halten und zu fotografieren. Das war schon vor dem Zweiten Weltkrieg so, aber aktuelle Entwicklungen wie Handykameras beschleunigen dies noch zusätzlich.

- Kotaro Iizawa in Köln © Damian Zimmermann

- Ishikawa Naoki Cover: „Vernacular“, 2008 © Ishikawa Naoki

- Shintaro Sato Yahiro Sumida-ku Tokyo (aus der Serie „Tokyo twilight zone“), 2004 © Shintaro Sato