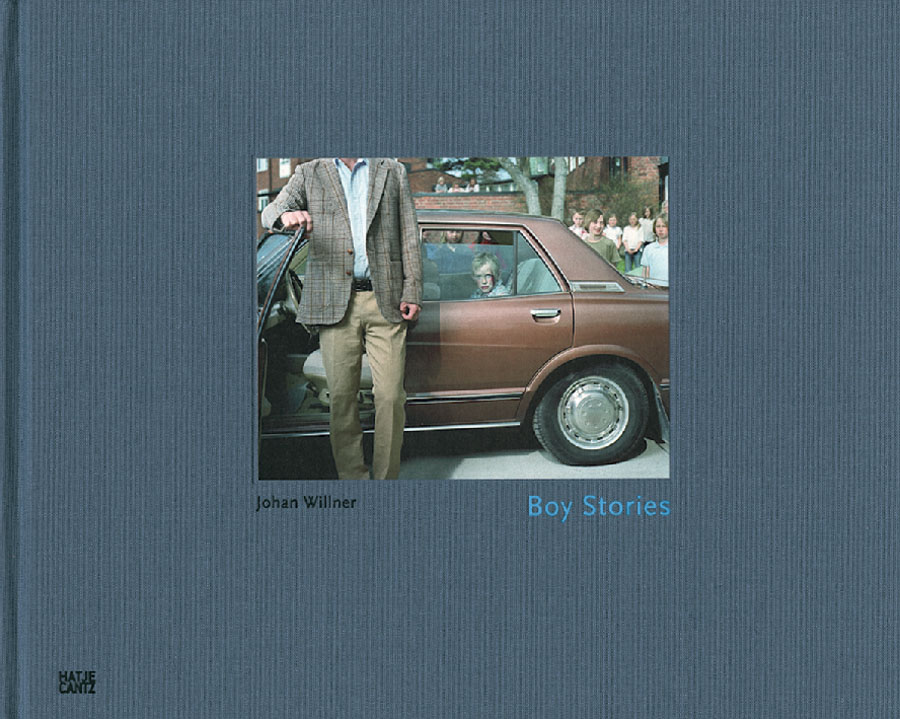

Ich liebe dieses Bild! Das erste Mal gesehen habe ich „Die Ordnung“ von Johan Willner im Nachwuchsförderbereich „Descubrimientos“ auf dem Festival PhotoEspana in Madrid. Das war im Jahr 2009. Ein Junge mit sehr erwachsenem Blick und einer blutigen Augenbraue sitzt im Fond eines Autos. Sein mutmaßlicher Vater, dessen Gesicht nicht zu sehen ist, steht neben der Fahrertür, hält sich an ihr fest und spielt mit der anderen Hand nervös an den Fingernägeln, während im Hintergrund eine Horde Schüler steht, die alle in die gleiche Richtung zu schauen scheinen – auf eine Stelle direkt neben dem Betrachter. Nur nicht der Junge im Auto – der schaut mich direkt an. Die ungeklärte, latent bedrohliche Situation, in der auch der sich schützend vor den Jungen stellende Vater hilflos wirkt, fesseln mich bis heute.

Nun ist das Buch „Boy Stories“ erschienen, in dem sich der 1971 geborene Schwede Willner in gewisser Weise sich selbst stellt – „Die Ordnung“ ziert dabei nicht nur das blaue Leinencover, sondern war für ihn auch der Ausgangspunkt für die gesamte Serie. Willner beschäftigt sich mit Erinnerungen, vor allem aber mit ihrer Re- und Dekonstruktion – für ihn sind sie wie gepresste Blumen zwischen Buchseiten – irgendwann werden sie trocken, hart und brüchig. Sein einleitender Text ist sehr aufschlussreich und spannend zu lesen, liegt allerdings nur auf schwedisch und englisch vor. Er berichtet von eigenen Erfahrungen, die ihn begleiten und die ihn geprägt haben – in der Kindheit, aber auch als Erwachsener. Willner schaut auf die Dinge, die sich verändern und auf Dinge, die sich nicht verändern – wie die Haken in der Umkleidekabine seiner alten Schulsporthalle, die für ihn zum Sinnbild dafür werden, dass sich jeder aus seiner Klasse einen festen Platz (in der Gesellschaft) suchen musste und die nun von anderen belegt werden.

Diese Erinnerungen, Fiktionen, Gedanken hat Johan Willner sechs Jahre lang in Fotografien umgesetzt. Sie sind sehr fein und detailiert inszeniert und haben dennoch häufig einen fast surrealistisch-dokumentarischen Charakter, falls es das überhaupt gibt: Erinnerungen (und Träume) sind in unseren Vorstellungen meist „bereinigt“ von störenden Details und auf das Wesentliche fokussiert. Tatsächlich wirken Willmers Bilder auf mich auch weniger wie Inszenierungen, sondern eher wie Stills – allerdings nicht aus Filmen, sondern aus Träumen oder Erinnerungen: Ein wenig hölzern und doch agil und mitunter furchtbar präsent, schließlich wird der Betrachter häufig direkt angeschaut und so Teil des Geschehen.

Natürlich gibt es Parallelen zu den Inszenierungen von Jeff Wall und Gregory Crewdson – gerade Crewdson hat als Kind häufig den Patientengesprächen seines Vaters, der Psychoanalytikerm war, gelauscht, was seine Fantasie enorm angeregt haben dürfte. Wirkt die Bedrohung und das Geschehene in seinen Bildern jedoch fast übernatürlich, liegt der Schrecken bei Willner im Alltag – und häufig weiß man auch nicht, ob man Angst oder Mitleid mit seinen Protagonisten haben muss. Die vier mit Spielzeugbogen „bewaffneten“ Jungs, die auf einem Trampelpfad am Waldrand stehen, wirken selbst am meisten überrascht darüber, dass sie gerade aus Spaß einen Schwan erschossen haben, der nun tot vor ihren Füßen liegt. Und von dem Mann, der in einem surreal-anonymen Raum ein (eventuell totes?) Kleinkind auf den Armen wegtragen will – ist er der trauende Vater oder ein Mörder. Oder vielleicht sogar beides?

Das sind nun alles sehr krasse Beispiele, dabei hat Willners Serie auch andere, weniger dramatische Bilder wie beispielsweise den Tisch vor einem Fenster, auf dem ein gutes Dutzend Stapel alter Briefe liegt, oder der Patient, ein glatzköpfiger Herr, der langsam durch sein Krankenzimmer geht und sich dabei auf sein rotes Jojo-Spiel konzentriert. Durch die Erläuterungen in Willners Text verstehen wir, dass er einem solchen Mann tatsächlich begegnet ist, als er als Kind seinen Vater in einer Psychiatrie besucht hatte. Willners Bilder sind also meist voller Unsicherheiten, Verwunderungen, Verlustängsten und natürlich Trauer. Aber (bis auf wenige Aufnahmen) so gut in Szene gesetzt, dass sie mich tatsächlich ein wenig verstören und lange in mir nachhallen – und so irgendwie auch zu einer Erinnerung von mir selbst werden, die ich schließlich mit eigenen Erfahrungen und Fragmenten auffülle.

„Boy Stories“ ist bei Hatje Cantz erschienen. Das Buch hat 76 Seiten und kostet 35 Euro.

Link: Hatje Cantz

- Johan Willner: „Boy Stories“ – Cover

- Johan Willner: „Die Ordnung“, 2006, aus dem Buch „Boy Stories“

- Johan Willner: „Forward“, 2009, aus dem Buch „Boy Stories“

- Johan Willner: „Anticipation“, 2009, aus dem Buch „Boy Stories“

- Johan Willner: „Ashamed“, 2011, aus dem Buch „Boy Stories“

- Johan Willner: „The letter“, 2010, aus dem Buch „Boy Stories“

- Johan Willner: „Maze of confusion“, 2006, aus dem Buch „Boy Stories“

- Johan Willner: „Midway“, 2011, aus dem Buch „Boy Stories“